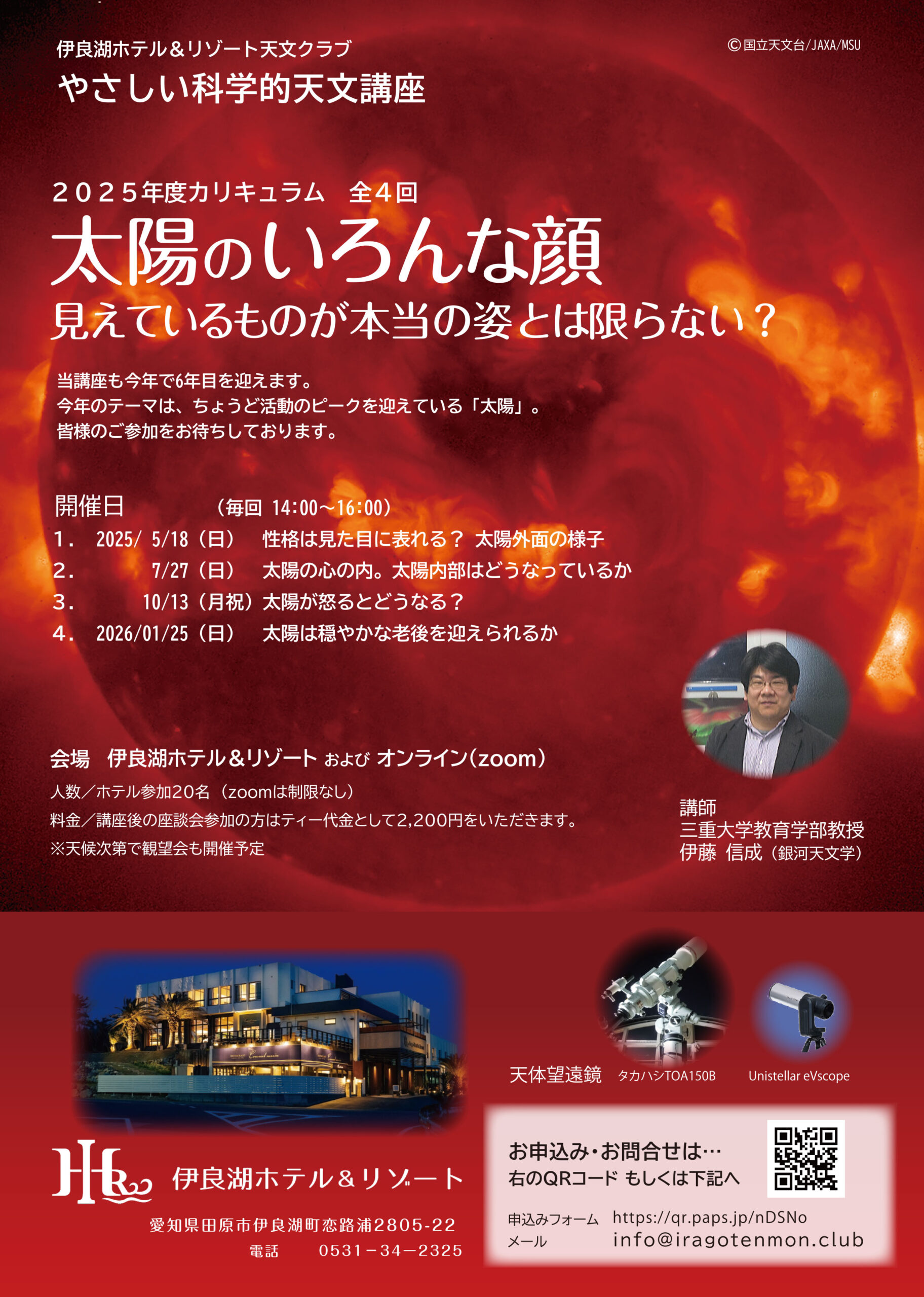

やさしい科学的天文講座

「太陽のいろんな顔」 見えているものが本当の姿とは限らない?

ご案内用PDFファイル

第1回 レジュメ : 性格は見た目に表れる? 太陽外面の様子

第2回 レジュメ : 太陽の心の内。太陽内部はどうなっているか

第3回 レジュメ : 太陽が怒るとどうなる?

第4回 レジュメ : 太陽は穏やかな老後を迎えられるか

(レジュメは実施日が近づきましたらアップいたします。)

≪はじめに≫

子どもの頃、疑いもなく信じていたこと。

世界は平面だと思っていた。実は地球は球体で、一定の方向へ歩き続けたら同じ場所に戻ってくるらしい。

星と太陽は別物と思っていた。夜見るものと昼間見るものだから、そもそも違うものなのだと。

いやいや、太陽は最も近くに、まるで目の前にいる星そのものだったのに。

そして、太陽は永遠に私たちを照らし続けてくれる、とも信じていた。けっこう最近まで。

成長とともに、いくつかの真実を知り、脱帽し、時には夢を失い、時には目からうろこが落ちて希望をもつ。

そんな、私たちにとって生命そのものであるような太陽。

そんな太陽を2025年度は取り上げます。

今まで、アインシュタインだの元素だの銀河だのと、およそ、広大過ぎる深宇宙ような世界をとりあげてきたので、

今年は、太陽がちょうど活動のピークを迎えると言われており、少しシンプルなテーマを掘り下げるのもよいかと

思います。2024年5月に、xクラス(最大級)の太陽フレアがあいついで発生し、日本連島の各地で低緯度オーロラが

観測され、近年まれにみる盛り上がりを見せました。2025年はその盛り上がりの集大成ともいえる年になりそうです。

つい最近の2025/3/27にもXクラスの太陽フレアが観測されました。オーロラを見たい、堪能したいとお考えなら、

太陽活動の活発な今年がお薦めです。

タイムリーに太陽の恵みに感謝し、その未来を考察しましょう。

またまた、伊藤先生の講座内容の表現は太陽がまさに擬人化され、どんなお話をきかせていただけるか

興味津々ですね。

さて、その太陽を取り上げる講座の前に、ちょっとだけ太陽に関わる雑談を。

≪太陽のプロフィール≫

地球から太陽までの距離は約1.5億km。因みに、この距離を1AU(天文単位)という。光でも8分20秒かかる

ところに存在する太陽。

太陽の直径は140万km。地球の100倍以上の大きさを持ち、質量は地球の33万倍以上で、これは太陽系全体の

99.86%。およそ100億年と言われる寿命の中で、今まさに働き盛りの旬な時期を迎えている主系列星

(水素の核融合反応が安定して進んでいる状態の星)です。

表面温度は約6000度で、我々の目には黄色い色で認識されます。太陽も地球と同様、自転しており、

自転周期は25.38日。

数千億の銀河があると言われる広大な宇宙のごくありふれたひとつの銀河、天の川銀河にあり、

この銀河系を構成する二兆とも言われる星の中でもまたごくありふれた恒星、太陽。

そのありふれた星、太陽の放出する莫大なエネルギーによって、我々人類の生命は保たれています。

地球を暖かく照らし生命を育む太陽。身近な存在であるにもかかわらず、いまだに解明されていない

謎を多く持つ恒星でもあります。

≪太陽の不思議・・・コロナの加熱問題≫

解明されていない謎。その一つがコロナの加熱問題です。太陽表面の温度は約6000度。しかし、

太陽から吹きあがるガス、コロナの温度は100万度。その理由は、現在でも解明されていません。

この現象は、たとえば、発熱電球のガラス部分よりもガラスに近い空気の温度が圧倒的に!まさに

圧倒的に高くなるようなものです。なんとも不思議です。

コロナの温度を維持するには、莫大なエネルギーが必要です。しかし、そのエネルギー源が何なのか、

わかっていません。

コロナの加熱に”磁場”が重要な役割を担っていることはわかっています。磁場を介したコロナ加熱の

メカニズムには様々な仮説があります。その一つが「波動加熱説」。磁力線を伝わる波がコロナまで

エネルギーを運ぶ、というものです。また、「磁気リコネクション」の考えもあります。

磁気リコネクションとはプラズマの中で磁力線がつなぎ変わる現象であり、磁場エネルギーが

運動エネルギーや熱に変わります。太陽表面の爆発現象である太陽フレアもこの現象のひとつと

考えられています。いずれにしても、これらの太陽の不思議を解明するための観測に、

日本が打ちあげた科学衛星「ひので」が大きな成果をあげていることは頼もしい限りです。

≪太陽ができるまで≫

さて、太陽(恒星)はどのようしして生まれてきたのかを見てみましょう。

宇宙空間に漂う雲から恒星(太陽)は生まれます。恒星ができる過程は次のようです。

①宇宙空間は全くの真空ではなく、極めて希薄に水素やヘリウムなどのガスとチリから成ります。

②この星間ガスにはそれらの濃い部分と薄い部分ができ、その密度の濃い部分は雲のようでもあり分子雲と

いいます。

③ガスの濃い部分は重いので、周りのガスを重力でひきつけ、ますます濃くなります。

④ガスが重力で収縮し、この収縮が進んでいくと、温度が上昇します。分子雲の中心部分のコアの温度が

1000万度に達すると核融合反応が始まり、恒星(太陽)が誕生します。核融合反応とは、ある元素から

より重たい元素が作り出されることで、分子雲が重力崩壊(収縮)をはじめるまでの時間は約1万年と

言われています。

≪収縮と膨張をくりかえす太陽≫

この様に晴れて核融合反応が始まった太陽ですが、原料となる水素は宇宙空間と言えども限りがあります。

1秒で6億トンの水素を消費していく太陽は次第に燃料が減り、内側から反発する力が小さくなり、

太陽自身の重さによって、コアがより強力に圧縮されます。この結果、コアの温度が少しずつ上昇して

いきます。そしてコアの水素が減ってゆき、水素の核融合によって生まれるヘリウムが増えていきます。

水素より重いヘリウムは水素を押しのけコアを支配。水素はヘリウムコアの外側へ押しやられます。

押しやられた水素はコアの外側で核融合をはじめ、太陽は急速に巨大化します。巨大化した太陽のサイズは

水星と金星を飲み込んでしまうほどです。それからしばらくすると、水素の核融合は終了し、

星は急速に縮みます。星が縮むことでコアが急激に圧縮され、今度はコアのヘリウムが核融合をはじめ、

再び、太陽が明るさを取り戻します。ヘリウムの核融合によって、酸素や炭素が生成され、水素のときと

同じようにヘリウムよりも重たい酸素や炭素でコアが満たされ、再び、太陽は急速に膨張。

このように太陽は膨張と収縮を繰り返し、しだいにガスを放出し、最終的には太陽のコアだけが残ります。

≪核融合反応の終わり≫

活発に活動を続ける太陽。しかし、その寿命は永遠ではありません。

より重たい元素を生成することを繰り返しながら太陽は膨張と圧縮を繰り返し、次第にガスを放出し、

最終的には太陽のコアだけが残ります。残されたコアがむき出しになった天体、それが白色矮星です。

白色矮星は、太陽の数倍以下の質量の星が成長した先の姿です。白色矮星となった星はすでに

核融合反応は停止済みで、あらたにエネルギーが生み出されることはありません。電磁波を放射しな

がら長い長い時間をかけて冷えてゆき、最終的には電磁波を一切放出しない星、黒色矮星となります。

白色矮星が冷え切るのにかかる時間は、なんと1000兆年とのことで、この138億年の若い宇宙には、

白色矮星の冷え切った先の天体は存在していないことになります。

≪わたくしたちにとっての太陽≫

今後100兆年ほども存在しつづけると考えられる太陽。しかし、明るく輝ける時間はたったの100億年です。

命の暖かさはいずれ終焉することを知っている私たちは、太陽のように今を輝き、周りを明るく照らして

いきたいものです。 K.H.

やさしい科学的天文講座 2025年度カリキュラム

テーマ:「太陽のいろんな顔」 全4回

日程:

1.性格は見た目に表れる? 2025/05/18 (日) 14:00~16:00

2.太陽の心の内 2025/07/27 (日) 14:00~16:00

3.太陽が怒るとどうなる? 2024/10/13 (月・祝) 14:00~16:00

4.太陽は穏やかな老後を迎えられるか 2025/01/25 (日) 14:00~15:30

場所: 伊良湖ホテル&リゾート セミナールーム、及びZOOM参加

人数: ホテル参加20名、ZOOMは制限なし

講師: 三重大学教育学部教授 伊藤信成(銀河天文学)

座談会と費用:講座終了後、ホテルでは、先生を囲んで懇談会を行います。

(懇談会参加者の方のみ懇談会用のティー代金として2200円をいただいております。)

また、天候さえよければ観望会も実施します。

講座のお申し込み先、連絡先

伊良湖ホテル&リゾート天文クラブ info@iragotenmon.club

伊良湖ホテル&リゾート 0531-34-2325

やさしい科学的天文講座2025年度カリキュラム 申込へのリンクです。

申込みフォーム https://qr.paps.jp/nDSNo

お申込み用QRコード

第1回 性格は見た目に表れる?

ご案内URL

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OWUwZGEzMTAtNjdhMy00ODM4LTllNWQtZDE4Njk2OWUwZDQx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c5237d2c-3cb3-410d-a71b-60fd386e331e%22%2c%22Oid%22%3a%22c34e8b00-1b63-46a9-b43b-2f164d5a6f24%22%7d

第2回 太陽の心の内

ご案内URL

第3回 太陽が怒るとどうなる?

ご案内URL

第4回 太陽の最期はどうなる?

ご案内URL